26 Luglio 2020 | Film e Serie TV

The Light Shines Only There, そこのみにて光輝く

(Giappone, 2014)

Regia: O Mipo

Cast: Ayano Gō, Ikewaki Chizuru, Suda Masaki

Genere: drammatico

Durata: 120 minuti

The Light Shines Only There è il secondo lungometraggio della regista giapponese, di origini coreane, O Mipo. Nel 2015 è stato selezionato come proposta del Giappone per essere nominato agli Oscar nella categoria Miglior film straniero, ma non è rientrato tra i cinque finalisti. Nonostante ciò ha avuto molto successo a livello sia internazionale sia locale, vincendo il premio di miglior film allo Yokohama Film Festival ed essendo scelto come miglior film del 2015 dall’acclamata rivista cinematografica Kinema Jumpo.

La trama

Il film racconta la storia di Tatsuo, trasferitosi sulla costa in seguito a un incidente di lavoro in una cava, nelle montagne dell’ Hokkaidō. Logorato dai sensi di colpa, Tatsuo passa le giornate a bere e a girovagare per la città. Tuttavia un giorno in una sala di pachinko incontra Takuji, un giovane in libertà vigilata, che lo invita a casa sua, nella periferia della città. La sua vitalità eccessiva e i suoi atteggiamenti infantili sono in forte contrasto con il luogo in cui vive, un edificio buio e spoglio nei pressi della spiaggia. Lì Tatsuo ha modo di conoscere la sua famiglia: il padre, malato; la madre, dai modi rudi; la sorella maggiore, triste e malinconica. L’attrazione tra i due è chiara fin dal primo sguardo, ma il loro rapporto è messo a dura prova dalle loro vite difficili, da cui tentano di fuggire nella speranza di un futuro migliore.

I personaggi hanno una caratterizzazione ben definita, e nella loro disperazione risultano sinceri e reali. Tra tutti a spiccare è Chinatsu, grazie alla brillante interpretazione di Ikewaki Chizuru. Tra lei e Tatsuo si sviluppa un rapporto di mutua comprensione, germogliato dai lunghi scambi di sguardi, carichi di tensione e desiderio. Il loro dolore, che li rende irrimediabilmente fragili e umani, è il loro punto di incontro. Se i dialoghi sono scarni e rivelano l’inettitudine dei protagonisti, la fotografia, con i suoi colori cupi, trasmette in maniera puntuale le emozioni dei personaggi. Proprio quando sembra non esserci più speranza per loro, l’arancione del tramonto nella scena conclusiva scalda lo schermo, suggerendo che un mondo migliore da qualche parte c’è.

— recensione di Giorgia Caffagni

12 Luglio 2020 | Film e Serie TV

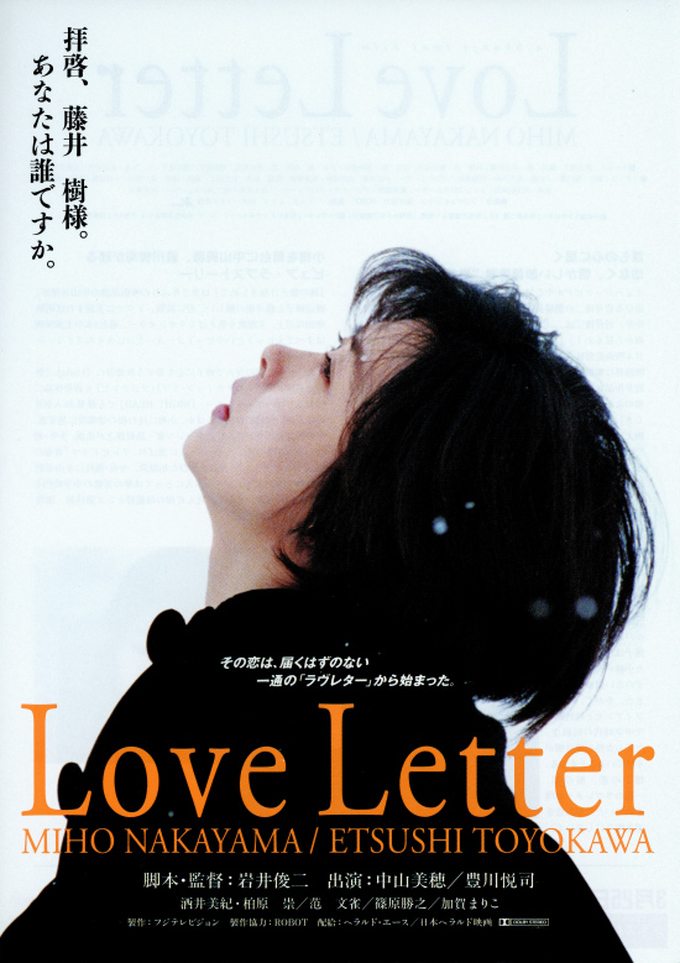

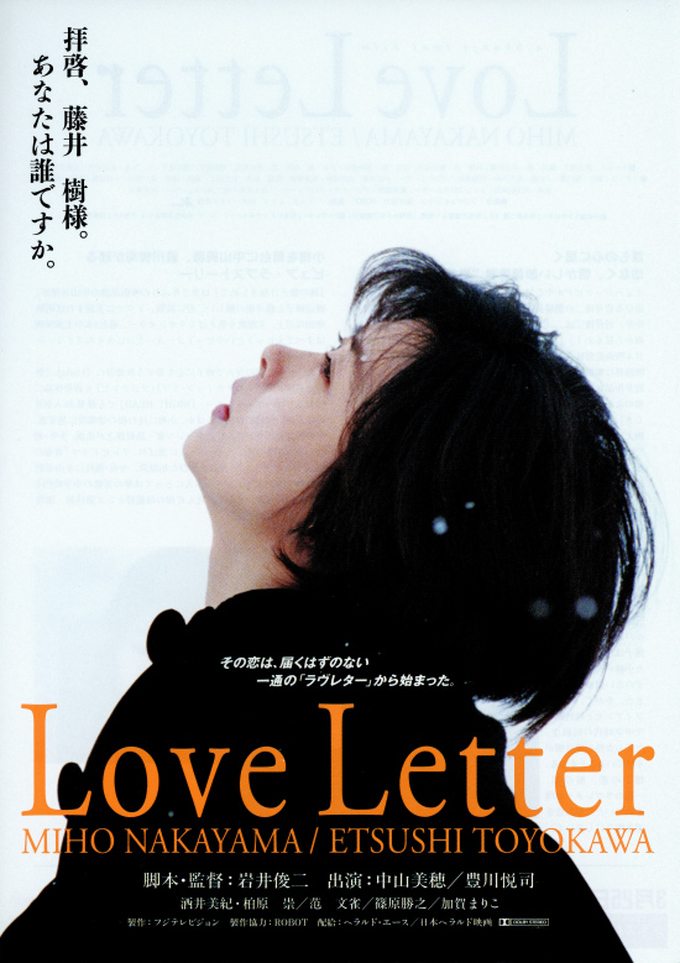

Love Letter, ラブレター

(Giappone, 1995)

Regia: Iwai Shunji

Cast: Nakayama Miho, Toyokawa Etsushi

Genere: drammatico, sentimentale

Durata: 117 minuti

Caro Fujii Itsuki, come stai?

Io sto bene…

Love Letter racconta la storia di Watanabe Hiroko, una giovane donna di Kobe che ha perso il fidanzato due anni prima, in un incidente in montagna. La sua sofferenza è evidente fin dalla prima inquadratura, in cui la vediamo stesa sulla neve mentre trattiene il respiro, cercando di comprendere come si sia sentito Fujii Itsuki al momento della sua morte.

Mentre sfoglia il suo annuario scolastico, trova il suo vecchio indirizzo di Otaru, in Hokkaidō, e gli scrive una lettera nel tentativo di superare il proprio dolore. Inaspettatamente riceve una risposta da una donna con il suo stesso nome (interpretata dalla stessa attrice, Nakayama Miho), che era in classe con lui al liceo. Inizia tra le due una fitta corrispondenza, in cui condividono svariati essays writing service aneddoti e ricordi del defunto Fujii Itsuki. La storia si svolge quindi su due piani narrativi: gli anni del liceo, mostrati come un tempo felice, che non sarà possibile riavere indietro, e il presente, carico di nostalgia per quel passato che non c’è più. Nel ripercorrere i propri ricordi, la Fujii Itsuki del presente inizia a guardarli in maniera diversa, scoprendo qualcosa di nuovo, ma potrebbe essere troppo tardi.

Il film è una riflessione sul significato della memoria e sulla caducità della vita. Mentre le nostre storie rimangono invariate, la percezione che ne abbiamo può cambiare nel tempo. Ci sono casi in cui ricordare è estremamente doloroso, ma dei ricordi ci si nutre, servono per crescere e per andare avanti. Il modo in cui si affronta il passato non è lo stesso per tutti, e a volte è necessario trovare percorsi alternativi, come nel caso di Hiroko. I toni malinconici vengono ripresi anche dalla splendida colonna sonora: i personaggi si ritrovano a canticchiare per tutto il film Aoi Sangoshō di Matsuda Seiko, canzone che a quei tempi in Giappone era in cima alle classifiche.

Degno di nota è anche il titolo: se inizialmente sembra fare riferimento alla lettera d’amore spedita da Hiroko per superare la sua perdita, lo spettatore si renderà poi conto che le lettere d’amore sono molteplici, tra cui una ai tempi d’oro del periodo Showa, quando l’economia era all’apice, e il film stesso, che nella sua semplicità è una lettera d’amore al cinema.

Nonostante l’evocativa ambientazione invernale e il tema della perdita di una persona amata, è fortemente percepibile il calore nei rapporti tra i personaggi e il senso di catarsi provato dalle due donne nel guarire dai loro traumi del passato, rivelandosi un film che scalda il cuore.

— recensione di Giorgia Caffagni.

7 Giugno 2020 | Film e Serie TV

母べえ

Kābē – Our Mother

(Giappone, 2008)

Regia: Yamada Yōji

Cast: Yoshinaga Sayuri, Asano Tadanobu, Dan Rei, Shida Mirai

Genere: drammatico, storico

Durata: 132 minuti

Kābē – Our Mother, uscito nelle sale il 26 gennaio 2008, si basa sull’opera autobiografica della scrittrice Nogami Teruyo, dal titolo 父へのレクイェム (Chichi he no requiemu – Requiem per mio padre).

Il film è disponibile sulla piattaforma Ray Play con i sottotitoli in italiano.

Kābē – Our Mother racconta le vicende di una modesta famiglia della Tokyo degli anni ’40. Madre (Nogami Kayo) e padre (Nogami Hisako), affettuosamente soprannominati dalle due giovani figlie “Kābē e Tōbē” , cercano di condurre una vita per quanto possibile normale, al riparo dal mondo esterno, profondamente colpito dalle dinamiche della Seconda guerra mondiale. La loro tranquilla vita viene però sconvolta dall’arresto di Tōbē, accusato di reato di opinione. L’uomo, professore universitario di lingua e letteratura tedesca, conosciuto per le sue idee liberali, viene portato via in una gelida notte invernale davanti agli innocenti sguardi delle figlie Teruyo e Hatsuko.

Tra il 1937 e il 1945 il Giappone è impegnato a combattere in due grandi conflitti: inizialmente nella Seconda guerra sino – giapponese e successivamente nella Seconda guerra mondiale. Il dolore della perdita, le rinunce e tutte le difficoltà quotidiane vengono riflesse dal microcosmo della famiglia Nogami. Questo film racconta la storia dal punto di vista dei civili, senza soffermarsi sulle grandi imprese, ma sulla vita di tutti i giorni di una famiglia come tante. Eppure nulla viene reso con eccessiva drammaticità: il razionamento del cibo, il coprifuoco, la censura. I protagonisti trovano sempre il modo di rendere il peso di tutte queste disgrazie più leggero, grazie anche all’aiuto di Yamazaki Toru, ex alunno del professor Hisako che si rivela essere un grande amico, una figura fondamentale per la famiglia Nogami.

Kābē si ritrova improvvisamente sola, con il dovere di mantenere la casa e le due bambine, contando solamente sul suo lavoro da supplente. La difficile situazione familiare viene aggravata dal peso dell’opinione pubblica e dalle continue insistenze del padre di Kayo nel spronarla a lasciare Hisako. Eppure, nonostante questo la signora Nogami non si sbilancia mai. Davanti alle numerose umiliazioni Kābē non perde mai il senno e si rifiuta fermamente all’idea di rinnegare il proprio matrimonio. La sua è una ribellione silenziosa, ma estremamente elegante, fatta di parole non dette, ma che lasciano comunque trasparire la sua grande forza interiore.

Anche l’amore genuino tra Kābē e Tōbē risalta perfettamente durante il film. Non si tratta di un sentimento pretenzioso, ma puro, basato sulla fiducia reciproca. Lo stesso amore i coniugi lo riservano alle figlie, spronandole ad essere se stesse, a dare sfogo alle proprie idee ed emozioni, anche in un periodo in cui esprimersi è vietato e viene duramente punito.

La voce narrante di una matura Teruyo guida l’intera narrazione, ripercorrendo i passi di una vita che ha messo tutti a durissima prova, ma che nello stesso tempo le ha permesso di crescere accanto a figure come quella di sua zia Hisako, che le ha trasmesso sin da piccola l’amore per l’arte.

Ciò che più colpisce è l’umanità che si fa strada nel cuore delle persone durante uno dei periodi più drammatici della storia del Giappone. Il film, i cui personaggi sembrano continuamente cercare i proprio baricentro, tocca con estrema delicatezza le nostre corde più intime e ci mostra il mondo attraverso lo sguardo amorevole che solo una madre può avere.

— recensione di Roxana Macovei

Guarda anche:

10 Maggio 2020 | Film e Serie TV

(Giappone, 1997 )

Regia: Kawase Naomi

Cast: Jun Kunimura, Machiko Ono

Genere: Drammatico

Durata: 95 minuti

Nelle montagne di Nishiyoshino, nella prefettura di Nara, vediamo la quotidianità di una famiglia composta dal padre Kōzo, sua moglie Yasuyo, la nonna Sachiko e i due piccoli Michiru ed Eisuke, cugini. La costruzione di un tunnel dove dovrebbe passare il treno rappresenta un tema su cui si divide la comunità, formata soprattutto da anziani poiché i giovani sono scappati nelle grandi città. Kōzo è un fermo sostenitore di quest’opera e porta i due bambini a vedere il tunnel. 15 anni dopo, ancora nulla è cambiato. In un paesaggio che sembra essere sempre identico a se stesso, gli unici a cambiare sono i protagonisti della storia. Eisuke, ormai adulto, lavora; Michiru invece sta per finire le superiori. Il tunnel è inutilizzato, l’opera incompleta, l’orgoglio di Kōzo ferito.

“Suzaku è uno dei quattro grandi dei cinesi e controlla la zona sud dell’universo. Nishiyoshino è il luogo da sempre protetto da questo dio. Ho tentato, attraverso lo sguardo di questa divinità, di captare i rapporti fra i personaggi – il punto di vista della macchina da presa non appartiene nello specifico a nessuno dei personaggi – di descrivere le montagne e il vento che ha soffiato nel villaggio.”

Kawase Naomi, conosciuta in precedenza per i suoi documentari in 8 mm, pensa di girare un lungometraggio. Non avendo un budget adeguato, decide di cercare una piccola comunità rurale e di utilizzare i suoi abitanti come protagonisti. Questa è una scelta che bene si sposa con il cinema della regista; molto autentico, che trasuda familiarità e intimità. Una piccola comunità è il soggetto perfetto per un film tanto sincero, dove i contorni tra la realtà e la finzione si assottigliano. La vita che vediamo sullo schermo è all’apparenza monotona ma nasconde delle gioie che spesso, nella vita di città, dimentichiamo. Il contatto giornaliero con persone conosciute da sempre, la cordialità e l’aiuto reciproco; nonché l’utilizzo di prodotti della propria terra ed un attaccamento unico a questa. Qui la natura fa da protagonista, il vento è il respiro del dio Suzaku e la camera da presa sono i suoi occhi. Esso guarda il disgregamento della propria realtà e di tante altre zone rurali come quella. Il treno che non passerà rappresenta l’abbandono a sé stesso di un certo giappone rurale, con i giovani conseguentemente costretti ad inseguire il lavoro nelle grandi città. D’altra parte, però, è proprio in questo isolamento che questo paesaggio mantiene la propria integrità. Racchiusa tra le montagne, questa comunità vive un tipo di intimità unica, che la Kawase vuole comunicarci attraverso riprese agli abitanti della zona anche slegate dalla trama. Questi sono i visi che Suzaku porterà sempre con sé insieme ai ricordi di quegli abitanti, fondamentali nella struttura del racconto. Vi è una consequenzialità: la canzone che ricorda la vecchia Sachiko è la stessa che cantano i bambini quando giocano insieme. È una memoria collettiva in cui il singolo si può riconoscere. In questo contesto emerge l’importanza degli anziani, ultimi abitanti del contesto rurale e detentori della memoria.

Seguendo i due giovani protagonisti, vediamo come i ricordi siano il luogo dove ancora sono vive emozioni e legami con persone che, per diversi motivi, nella nostra vita non ci sono più. Lo stesso rapporto tra i due giovani è cambiato con l’arrivo dell’età adulta e solo ricordando possono ritrovare quel tipo di semplicità che vi è fra i due da bambini, quando non vi erano silenzi ed incomprensioni ed i sentimenti erano chiari. Gli esseri umani cambiano, si spostano, scompaiono e le uniche cose che rimarranno invariate sono la natura e quel tunnel di cui, passati gli anni, non si ricorderà neppure il motivo della costruzione; così come nessuno si ricorderà della lotta di Kōzo e di quei due giovani cresciuti sulle montagne. Solo lo spirito di quel luogo manterrà vivi i loro ricordi.

— recensione di Simone Lolli.

Guarda anche:

19 Aprile 2020 | Film e Serie TV

孤狼の血

The Blood of Wolves

(Giappone, 2018)

Regia: Shiraishi Kazuya

Cast: Yakusho Kōji, Matsuzaka Tōri, Pierre Taki

Genere: crime/poliziesco, yakuza

Durata: 126 minuti

The Blood of Wolves è un crime a tema yakuza (mafia giapponese) del 2018. Diretto da Shiraishi Kazuya, è basato sul romanzo omonimo di Yuzuki Yūko con il quale nel 2016 l’autrice si aggiudica il premio letterario per gli scrittori di gialli in Giappone.

Una giustizia corrotta?

Il film è ambientato nella regione di Hiroshima degli anni ’80, scenario spesso e volentieri ripreso da diversi film di yakuza durante la storia del cinema giapponese contemporaneo. Una ragione effettivamente c’è: gli eventi di questo film si svolgono prima ancora che il Giappone si attivasse concretamente contro il crimine organizzato e mettesse in atto le leggi per tenere sotto controllo le diverse famiglie della yakuza. Basti pensare alla famosa serie di film di Fukasaku Kinji, “Battles Without Honor and Humanity” (Jingi naki Tatakai), usciti per la Toei negli anni ’70.

Nel caso di The Blood of Wolves ci ritroviamo a seguire le vicende dal punto di vista della “giustizia”. I protagonisti sono Ōgami Shōgo (Yakusho Kōji), detective di lunga data che lavora nella stazione di polizia di Kure, e il suo nuovo assistente Hioka Shūichi (Matsuzaka Tōri), neolaureato della prestigiosa università di Hiroshima. Ai due viene affidato il caso della scomparsa di un impiegato di una compagnia finanziaria. Mano a mano che l’investigazione continua, il nuovo arrivato Hioka viene messo davanti ad una realtà piuttosto dura: l’intero sistema delle forze dell’ordine giapponesi è corrotto. Il giovane infatti deve tenere sotto controllo e investigare i possibili legami con la yakuza, in particolare la Ōdani-gumi. Nonostante i suoi metodi poco ortodossi non siano esattamente ciò a cui l’università lo avevano preparato, Hioka segue Ōgami con molta riluttanza, sempre alla ricerca della verità per poterlo incriminare e portare un’eventuale pace nel distretto di polizia. L’uomo in questione è solito andare agli “snack” delle mama-san sotto la famiglia Ōdani e non nasconde al ragazzo le bustarelle che gli vengono consegnate quando si reca a fare visita ad uno degli uffici dei criminali. Come si scoprirà durante il fim, però, non tutto è come sembra: il confine fra “giustizia” e “crimine” si fa sempre più sottile e al climax del film, vedremo il giovane Hioka dover cambiare prospettiva, drasticamente. Ci si chiederà infatti chi effettivamente è una persona “giusta” che protegge la popolazione e chi invece agisce per il proprio tornaconto.

Il film di Kazuya Shiraishi dipinge un ritratto molto accurato della relazione ambigua fra le famiglie della yakuza e i poliziotti del secondo dopoguerra in Giappone. Come è solito nella maggior parte dei film polizieschi ci troviamo di fronte a una coppia di detective fondamentalmente uno il contrario dell’altro: da una parte Ōgami, apparentemente corrotto, violento e dalla parte della famiglia Ōdani e dall’altra Hioka, giovane e sicuro della sua idea di giustizia e su come dovrebbe svolgere il suo lavoro un detective. Quello che però The Blood of Wolves riesce a fare è rendere Hioka un personaggio molto credibile e in cui è facile riconoscersi; nonostante il ragazzo tenga molto ai suoi ideali, la realtà che si aspettava dal suo lavoro è diversa e lui è un essere umano come tutti noi: le sue emozioni non rimangono celate e prendono eventualmente il sopravvento, creando una crescita del personaggio molto interessante. Il rapporto fra i due detective che si costruirà nel corso del film è quasi cliché ma non fallisce assolutamente nel trasmettere forti emozioni.

The Blood of Wolves è un film molto violento: alcune scene risultano quasi prepotenti all’occhio di uno spettatore poco abituato alle scene presenti e ricorrenti nei film che trattano di yakuza. Nonostante queste scene molto grafiche, è comunque una pellicola carica di emozioni forti e messaggi importanti che fanno riflettere. Un film che ti tiene con il fiato sospeso: non manca di scene di azione; c’è anche del drammatico, quanto basta, e alla fine riesce a strappare qualche lacrima.

— recensione di Noemi Tappainer

Guarda anche:

29 Marzo 2020 | Film e Serie TV

37セカンズ

37 Seconds

(Giappone, 2019)

Regia: HIKARI

Cast: Kayama Mei, Kanno Misuzu, Daitō Shunsuke, Watanabe Makiko

Genere: drammatico

Durata: 115 minuti

37 Seconds è un film di genere drammatico del 2019 diretto dalla regista HIKARI. È stato presentato alla 69ᵃ edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino dove ha vinto il Premio CICAE (Confederazione Internazionale dei Cinema d’Essai) e il Premio del pubblico nella sezione Panorama. Nel 2020 è reso disponibile dalla piattaforma Netflix sottotitolato in italiano.

Il viaggio di Yuma

Yuma (Kayama Mei) è una mangaka che vive sulla sedia a rotelle a causa di una paralisi cerebrale infantile. La giovane è una scrittrice brillante, con ottime capacità grafiche e un grande immaginario visivo, ma lavora come ghostwriter. A prendersi il merito del suo lavoro è invece Sayaka, ragazza di bella presenza. Intrappolata dalla società e dagli obblighi familiari, sogna un giorno di riuscire a diventare un’autrice di successo e di condurre la sua vita secondo i propri termini. Dopo un colloquio con la redattrice di una rivista di manga erotici, che definisce le sue raffigurazioni di atti sessuali non abbastanza realistiche, viene esortata a tornare quando avrà fatto più esperienza. Ma Yuma è decisa a prendere in mano la sua vita, e tra battute d’arresto e una prima esperienza fallimentare con un gigolò, intraprende un insolito viaggio verso la libertà sessuale e la liberazione personale. Grazie all’aiuto dei suoi nuovi amici Toshiya (Daitō Shunsuke) e Mai (Watanabe Makiko), Yuma raggiunge l’emancipazione tanto desiderata, ma con essa tornerà a galla anche un traumatico segreto di famiglia.

Voci nascoste

I paesi di cultura buddhista sono stati più lenti rispetto all’Occidente a riconoscere i diritti delle persone diversamente abili. Secondo la concezione della reincarnazione, infatti, gli handicap son o visti come una punizione dovuta a malefatte compiute nelle vite precedenti, e il Giappone non fa eccezione. 37 Seconds si pone proprio l’obiettivo, come dichiara la regista, di dare voce a chi tendenzialmente viene nascosto dalla società e non solo; a parlare anche della sfera sessuale e del desiderio di emancipazione presente in queste persone, come in chiunque altro.

o visti come una punizione dovuta a malefatte compiute nelle vite precedenti, e il Giappone non fa eccezione. 37 Seconds si pone proprio l’obiettivo, come dichiara la regista, di dare voce a chi tendenzialmente viene nascosto dalla società e non solo; a parlare anche della sfera sessuale e del desiderio di emancipazione presente in queste persone, come in chiunque altro.

Due mondi

Nella costruzione di questo particolare Bildungsroman, HIKARI spezza il film in due sequenze. Una prima parte caratterizzata da uno stile abbastanza aggressivo, puro pop nipponico, in linea con l’immaginario dei manga proprio della protagonista. Le immagini della città o dei palazzi sono spesso avvicinate a immaginari infantili: gli ambienti sono filtrati dall’occhio della protagonista, con sovrapposizioni di elementi fantascientifici, creando interessanti ibridi di staticità e movimento. Il cambiamento dei toni della seconda parte è evidente: il ritmo della narrazione rallenta e si carica di emozioni intense, non più mitigate dall’ironia delle prime sequenze. La parte del viaggio in Thailandia pone una netta contrapposizione tra i paesaggi metropolitani giapponesi, vivaci e incalzanti come la prima parte del film, e il paesaggio naturale thailandese, che ben si sposa con il tono più contemplativo e meditativo di queste sequenze.

— recensione di Vittoria Foschi

Guarda anche:

o visti come una punizione dovuta a malefatte compiute nelle vite precedenti, e il Giappone non fa eccezione. 37 Seconds si pone proprio l’obiettivo, come dichiara la regista, di dare voce a chi tendenzialmente viene nascosto dalla società e non solo; a parlare anche della sfera sessuale e del desiderio di emancipazione presente in queste persone, come in chiunque altro.

o visti come una punizione dovuta a malefatte compiute nelle vite precedenti, e il Giappone non fa eccezione. 37 Seconds si pone proprio l’obiettivo, come dichiara la regista, di dare voce a chi tendenzialmente viene nascosto dalla società e non solo; a parlare anche della sfera sessuale e del desiderio di emancipazione presente in queste persone, come in chiunque altro.

Commenti recenti