25 Maggio 2018 | Film e Serie TV

Titolo originale 金融破滅ニッボン 桃源郷の人々 Kin’yū hametsu Nippon: tōgenkyō no hitobito

Diretto da Miike Takashi

Con Shō Aikawa, Shirō Sanō, Yū Tokui

Anno 2002

Diretto da Takashi Miike , Shangri La è la trasposizione cinematografica del manga del 2002 Tougen Kyou no hitobito (桃源郷の人々 lett. Gli uomini di Utopia) di Aoki Yūji , a sua volta tratto dall’omonimo romanzo dello stesso autore.

La trama si incentra su Shosuke Umemoto, proprietario di una tipografia, che vede la sua attività andare in bancarotta dopo il fallimento del suo principale cliente. Sommerso dai debiti e preoccupato per la sua famiglia e i suoi impiegati, si rassegna al suicidio, ma nel momento in cui sta per compiere l’ultimo estremo gesto la sua strada incrocia quella di una comunità di senzatetto chiamata Utopia. Proprio grazie al loro aiuto, in particolare dei due co-protagonisti (soprannominati capovillaggio e vice-capovillaggio) l’uomo sarà infine in grado di risollevarsi e riprendere in mano la propria vita.

Il film riesce ad affrontare con ironia il dramma che vive il protagonista, piccolo imprenditore costretto ad affrontare il fallimento dell’attività fondata dal padre e portata avanti per anni con passione, mentre corrotti presidenti di grandi aziende continuano a veder crescere le proprie ricchezze. Lo spettatore è portato così quasi a chiudere un occhio sulla truffa che i protagonisti mettono in atto ai danni di un apparentemente rispettabile presidente d’azienda.

I rapporti umani vengono messi perfettamente a nudo, sia all’interno della famiglia di Umemoto che del gruppo di Utopia, ma anche dell’azienda bersaglio dell’inganno architettato dai protagonisti. Emergono infatti relazioni basate esclusivamente su interessi economici e di convenienza, come quella tra il presidente e la sua segretaria e amante, contrapposte ai sinceri legami di affetto all’interno di Utopia e della famiglia di Umemoto, che nonostante le difficoltà affrontate non si sfaldano. Ampio spazio durante la narrazione è dedicato al capovillaggio interpretato da Aikawa Shō , uomo dal passato oscuro ma pronto a difendere quella che è diventata una famiglia, per quanto inusuale e inconsueta.

Lo stile più crudo e violento, tipico del regista, lascia spazio in questo film a una maggiore ironia, che smaschera le ipocrisie della società e ci mostra come una realtà all’apparenza degradata possa invece celare molto di più di ciò che ci si potrebbe aspettare. Allo stesso modo un mondo apparentemente rispettabile può infine rivelarsi essere nient’ altro che una maschera vuota.

Capace di strappare una risata ma anche e soprattutto di far riflettere sulla società contemporanea, è un film consigliato e piacevole, una piccola perla davvero da non perdere.

Recensione di Giulia Berlingieri

15 Maggio 2018 | Film e Serie TV

Film che ha colpito buona parte del pubblico e della critica internazionale, Himizu è un film girato dal noto regista giapponese Sono Sion (già regista di Love Exposure) e ambientato nella desolata Fukushima post-disastro nucleare del marzo 2011. Fu lanciato lo stesso anno, prendendo spunto dal manga omonimo ad opera di Minoru Furuya, uscito in realtà una decina di anni prima. Da subito Himizu riscosse enormi riconoscimenti, fino ad essere inserito in concorso al 68° Festival del Cinema di Venezia, dove fu premiata la straordinaria interpretazione del diciannovenne Sometani Shota. Il setting post-apocalittico, la violenza e le conseguenze derivate dall’umano istinto di sopravvivenza fanno di Himizu un vero reportage sulle estreme difficoltà, da parte delle popolazioni colpite, di un ritorno alla normalità.

Lo stesso titolo è già di per sé invitante agli occhi dello spettatore straniero. La parola in katakana ヒミズ è traducibile in italiano con l’espressione nascosto dal sole ed è in questo modo che i giapponesi chiamano l’animale che più di tutti conduce una vita immerso nell’oscurità, ossia la talpa. “Avrei voluto essere una talpa, un himizu“: queste le parole del giovane protagonista Sumida, un ragazzo che, ancor prima del disastro, è vittima di continui soprusi e derisioni da parte del padre; quest’ultimo spesso rimprovera al figlio la sua stessa nascita, evento che ha condotto lui e l’ormai ex moglie alcolizzata ad annullare ogni speranza di condurre una vita normale. Sumida si ritrova a vivere solo in una casetta fatiscente sulle rive di un fiume; suoi unici vicini sono un gruppo di adulti e anziani un po’ strambi che, come lui, hanno perso tutto nel disastro e cercano di tirare avanti alla meno peggio, vivendo in tende o addirittura dentro a barili. In questo clima di perduta innocenza e serenità, Sumida sogna di diventare semplicemente un uomo comune. Allo stesso tempo, in una grande e lussuosa villa, una compagna di classe di Sumida, Chazawa Keiko, vive una vita all’apparenza agiata e normale, ma segnata anch’essa da profonde discordanze tra la ragazza e la madre, anch’ella pentita, come il padre di Sumida, della nascita della propria figlia. Keiko è pazzamente innamorata di Sumida, al punto da trascrivere ogni sua singola parola sui muri della propria stanza, nel disperato tentativo di ritrovare in esse un seppur fioco bagliore di speranza.

In questa dimensione post-apocalittica, i nostri personaggi cercano costantemente un appiglio a quel briciolo di umana bontà e solidarietà che ancora si insinua nei loro corpi, per quanto possibile: l’esempio lampante si ritrova in uno degli anziani “vicini” di Sumida il quale, pur di garantire un futuro al ragazzo rimasto ormai senza genitori, commette l’errore di entrare in un malato giro mafioso nel tentativo di estorcere qualche milione di yen e donarli al giovane. E proprio gli esponenti della yazuka sono solo alcuni dei volti mostruosi della società che il regista introduce nel suo film, in maniera quasi caricaturale, se non addirittura comica o demenziale (in certi momenti sembra quasi di essere catapultati in un tipico film yakuza, per l’appunto); seguono poi killer efferati, pervertiti di ogni sorta, emarginati che hanno reciso definitivamente ogni legame umano. Di conseguenza, lo spettatore non è tenuto a parteggiare per quel tale personaggio, poiché nessuno prevale sull’altro in termini di umanità; non esiste nessun eroe, nel vero senso della parola. In effetti, tutti commettono errori (o, ciò che è peggio, crimini): lo stesso Sumida, incarnatosi ormai in un “paladino della giustizia” al limite dell’esasperazione, arriverebbe addirittura ad uccidere pur di far valere i suoi ideali, nel tentativo continuo di sradicare il male che aleggia nel mondo. L’unica spalla che effettivamente gli rimane è proprio Keiko, la ragazza con la quale inizialmente non riusciva a trovare un dialogo: lei non lo abbandonerà, a costo di dover aspettare anni, poiché la speranza di tornare insieme ad un Giappone pre-3/11 esiste. E’ fioca e lontana, ma esiste.

(Recensione di Sara Martignoni)

3 Maggio 2018 | Film e Serie TV, Mostra, News

THE BLOOD OF WOLVES (2018)

孤狼の血

Di Shiraishi Kazuya

Shogo Ogami è un veterano e lupo solitario del dipartimento di polizia contro il crimine organizzato in una Hiroshima degli anni ’80 che pullula di Yakuza e dove non passa giorno senza che vengano perpetrati omicidi ed estorsioni. Cinico, corrotto, donnaiolo e senza scrupoli Ogami ha tuttavia un’ottima reputazione nel dipartimento perchè, nonostante i metodi poco ortodossi e le interazioni con i vari Boss, con lui i risultati arrivano. Una nuova ventata di aria fresca sembra arrivare dal dipartimento centrale quando il giovane e integerrimo Shuichi Hioka viene assegnato a Ogami come suo sottoposto, tuttavia Shuichi nasconde un segreto alla base del suo trasferimento. Un tassello dopo l’altro i due protagonisti arriveranno a scoprire i giochi di potere che governano la città e i sacrifici necessari per tenere al sicuro gli innocenti.

La classica storia “Good cop/ Bad cop” con un altalenante rapporto di odio e rispetto fra i due protagonisti funge da motore principale della storia che come ogni Yakuza movie che si rispetti non manca di dettagli cruenti e frasi memorabili. I metodi poco ortodossi di Ogami rivelano un personaggio molto più complesso di quello che le apparenze darebbero a vedere e proprio grazie a lui la trama nella seconda parte del film decolla con lo svolgersi di eventi che vanno ben oltre il semplice crimine di quartiere. Il giovane e inesperto Hioka dovrà farsi largo in una società che respira corruzione e dove i suoi solidi principi morali saranno messi a dura prova così come l’opinione che ha del suo collega/mentore Ogami.

Una storia che odora di sigarette e polvere da sparo, non si raggiunge la complessita del maestro Kitano ma il il film è comunque un ottimo mix di elementi classici del genere Yakuza che, grazie alla trama lineare e al carisma dei personaggi, si presenta come un’esperienza adrenalinica e ricca di colpi di scena. Proprio la trama e l’atmosfera generale del film hanno convinto il pubblico proiettandoci per qualche momento in un mondo crudo, cinico e dove solo chi ha le zanne abbastanza affilate può sopravvivere.

Marco Manfroni

3 Maggio 2018 | Film e Serie TV, Mostra, News

Tremble All You Want (2017)

勝手にふるえてろ

di

Oku Akiko

Yoshika (Matsuoka Mayu) ha 24 anni, è una ragazza normale con un lavoro, un appartamento, degli amici. La sua vita però non è definita da queste cose: tutto ciò a cui riesce a pensare è il suo amore del liceo, soprannominato Ichi (letteralmente, numero uno). Questi è il suo principale argomento di conversazione, il suo chiodo fisso, non importa che non lo abbia visto ormai da diversi anni. Al bar con la biondissima cameriera, sul bus con la signora seduta a fianco, col simpatico pescatore sotto al ponte, tutti sono entusiasti di parlare di Ichi e di quanto sia perfetto. In realtà, i due si saranno scambiati al massimo due parole. Yoshika però stringe e difende con gli artigli questa idea della sua prima cotta che si porta avanti dal liceo, tanto da non aver mai avuto una relazione. Accetta solo di uscire con un collega di lavoro che rinomina Ni, letteralmente numero due, una sorta di seconda scelta, un eterno secondo; la competizione in cui Ichi e Ni sono costretti nella mente della protagonista non può che essere vinta dal numero Uno, idealizzato come un angelo perfetto e luminoso, contro un impacciato e, a tratti, sgradevole ragazzo reale.

Messo in questi termini, sembra che stiamo parlando della solita commedia romantica a cui siamo tutti abituati da tempo. In realtà, il film è ricco di simbolismo e false apparenze, il tutto avvolto da uno strato di ironia e comicità che, man mano, svela l’amara verità di fondo. In un momento musicale nella seconda parte della pellicola, Yoshika ammette finalmente a se stessa e a tutti noi ciò che non era ancora riuscita ad accettare, mostrandosi profondamente insicura, timida e problematica ma vedendo anche per la prima volta il mondo per come è veramente. Questa rinnovata consapevolezza sarà fonte di preoccupazioni e momenti di crisi ma anche il motore principale della seconda parte del film che ci guiderà verso il climax del finale.

Una commedia romantica dall’insolito vigore e dai risvolti inaspettati, con personaggi ben caratterizzati e dalle tematiche spesso toccanti, che tuttavia non si esime certo dallo svelare il suo lato più leggero e comico con sketch e dialoghi molto divertenti. Ci siamo commossi per la dolcezza e la profonda ingenuità con cui Yoshika affronta le difficoltà ma abbiamo anche riso tanto della goffaggine di Ni e dei pittoreschi personaggi che popolano questa storia, uscendo dalla sala con un sorriso e sommersi letteralmente da un mare di applausi per una commedia romantica un po’ diversa che eccelle e si fa largo nel nostro cuore e in quello dei presenti al FAR EAST FILM FESTIVAL, da non perdere.

Jacopo Corbelli e Marco Manfroni

29 Aprile 2018 | Film e Serie TV, Mostra, News

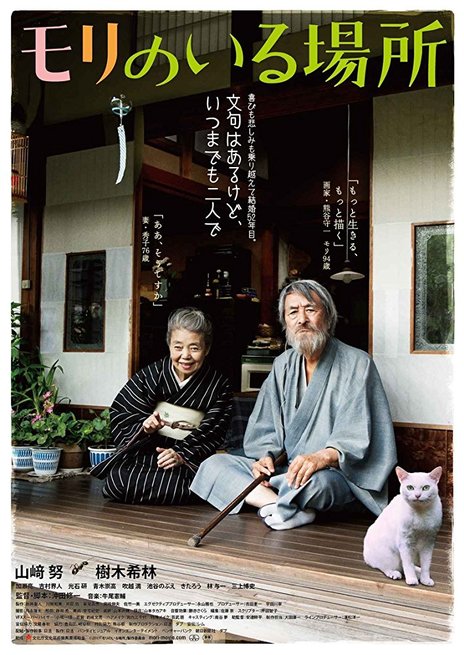

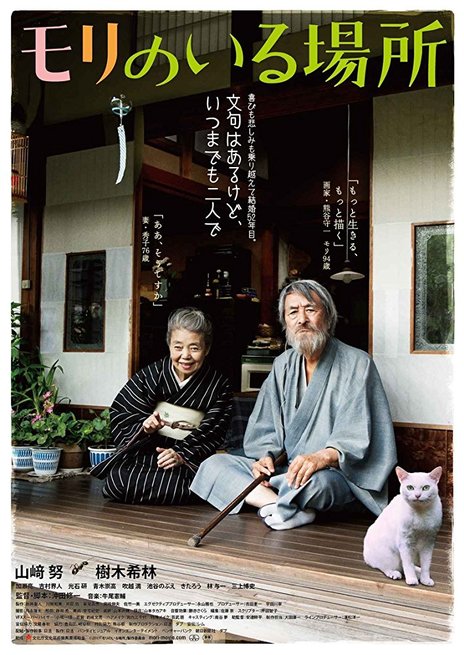

Mori, the Artist’s Habitat (2018)

Quanto sarebbe bello poter rallentare anche per una sola giornata, dedicarsi solo a ciò che ci fa stare bene. Seconda metà degli anni ’70: Morikazu Kumagai (Mori, intepretato da Tsutomu Yamazaki) è uno dei pittori giapponesi più acclamati, e conduce la propria vita dedicandosi solo a ciò che lo fa stare bene. Ritiratosi a vita privata da ormai trent’anni, il pittore novantaquattrenne passa le sue giornate all’interno dei confini della sua casa di campagna, in cui vive con la moglie Hideko, di circa vent’anni più giovane, e la simpatica badante Mie-chan. L’artista, bastone da passeggio alla mano, si immerge quotidianamente nel suo giardino rigoglioso e selvaggio, esaminando minuziosamente la fauna che lo occupa, il soggetto principale delle sue opere. Osserva attentamente le marce delle formiche, gli insetti sui rami degli alberi, si interroga sui sassi che trova a terra. Si rilassa fumando pipa di legno e sedendo sui tronchi presenti in giardino.

La casa di Mori è il ritrovo preferito degli altri personaggi, tra cui i vicini di casa chiacchieroni e un fotografo con il suo assistente, attirati dalla purezza del luogo e dal carisma silenzioso proprietario. All’esterno della casa, orde di giovani artisti e ammiratori appendono cartelloni di protesta contro i costruttori di un condominio che, una volta completato, priverà di luce solare la piccola foresta di Mori. Mentre Hideko e Mie Chan si trovano spesso a cucinare per gli ospiti e ad intrattenerli, Mori sembra piuttosto infastidito dalla presenza molesta di tante persone, ma il suo stato contemplativo viene difficilmente interrotto. Le interazioni con questi amici danno vita a situazioni comiche di cui Mori neanche si accorge. Al contrario, chiunque entri in contatto col saggio artista, lo riverisce e ne è arricchito profondamente.

Il film si svolge quasi interamente all’interno della proprietà di Mori, nel giardino che egli percepisce come sconfinato perché effettivamente le cose da osservare non finiscono mai, anche dopo trent’anni. Lo spazio vitale di Mori cambia ogni minuto, ogni secondo, e l’artista ne vorrebbe carpire ogni segreto. Egli stesso ammette che, se potesse, vivrebbe la stessa vita ancora e ancora, per sempre. Col suo andamento rilassato, una fotografia eccellente, personaggi semplici ma divertenti, il film è un’autentica gemma, una leggera biografia romanzata, rasserenante e piacevole che solleva piccole riflessioni sulla vita e sul rapporto con la natura.

Jacopo Corbelli

29 Aprile 2018 | Film e Serie TV, Mostra, News

THE SCYTHIAN LAMB

Un teatro affollato, padiglioni ed infopoint presi d’assalto da un mare di persone armate di badge; può sembrare uno scenario apocalittico ma si tratta del Far East Film Festival (ormai giunto alla sua ventesima edizione) e questa è una giornata di normale amministrazione. Una lunga serpentina di cinefili, giornalisti e addetti stampa in attesa di entrare nella sala proiezioni, noi ne siamo la coda ma la fila si muove più in fretta di quello che ci aspettassimo e finalmente entriamo. Cerchiamo subito di accaparrarci delle buone posizioni con i moltissimi presenti in sala e dopo aver discusso di prospettive ed angoli di visione ottimale ci accontentiamo di posti defilati e abbastanza vicini allo schermo. Scoppia un applauso, il regista è entrato in sala. Daihachi Yoshida ci augura una buona visione in un Italiano spigliato ma semplice ed ha inizio “The Scythian Lamb“.

Il film prende elementi di black comedy e thriller per raccontare la storia di un giovane impiegato comunale (l’idol Ryo Nishikido): questi dovrà assicurare il reinserimento nella società di sei ex detenuti nella piccola città di campagna in cui vive. L’obbiettivo è quello di ripopolare la campagna e instillare nuova linfa vitale in una comunità ormai svuotata di giovani, tacendo però sui dettagli del passato problematico dei sei individui. I toni cupi della pellicola sono aggravati dalla presenza simbolica inquietante di Nororo, un kaiju simbolo della tradizione folkloristica locale, temuto e riverito e la cui statua giganteggia sul villaggio. La leggenda che lo accompagna si intreccia con le vicende dei personaggi, muovendo la trama verso un climax inaspettato.

Tra i sei nuovi cittadini, c’è chi ricadrà nelle vecchie abitudini. C’è anche chi riuscirà a lasciarsi alle spalle il proprio passato e, con l’aiuto della comunità, a ripartire da zero. Un tema ricorrente del film è infatti la rinascita, parafrasi di un ciclo vitale inarrestabile di morte e vita, espresso forse dal titolo del film. L’agnello della Scizia (traduzione italiana del titolo del film) fa riferimento ad una pianta leggendaria asiatica che ha come frutto un agnello legato alla terra per un cordone ombelicale e la quale, una volta perse tutte le foglie, muore assieme all’agnello. Questa icona appare spesso durante il film come memento di quella ciclicità di vita e morte e rinascita.

Il film, come ogni buon thriller, esige che gli occhi restino attaccati allo schermo. Noi, sicuramente, abbiamo pure consumato i braccioli delle poltrone rosse del Teatro Nuovo fino alla conclusione del film. Ma per noi, ahimè, è proprio il finale la pecca più grande: ci è sembrato pigro, anticlimatico, ci ha lasciati con l’amaro in bocca. Tuttavia, per l’attualità del problema presentato, la misteriosa tensione che viene costruita di scena in scena e l’occasionale black comedy, non ci sentiamo proprio di non consigliarne la visione.

Marco Manfroni e Jacopo Corbelli

Commenti recenti